骨粗鬆症(こつそしょうしょう)

について

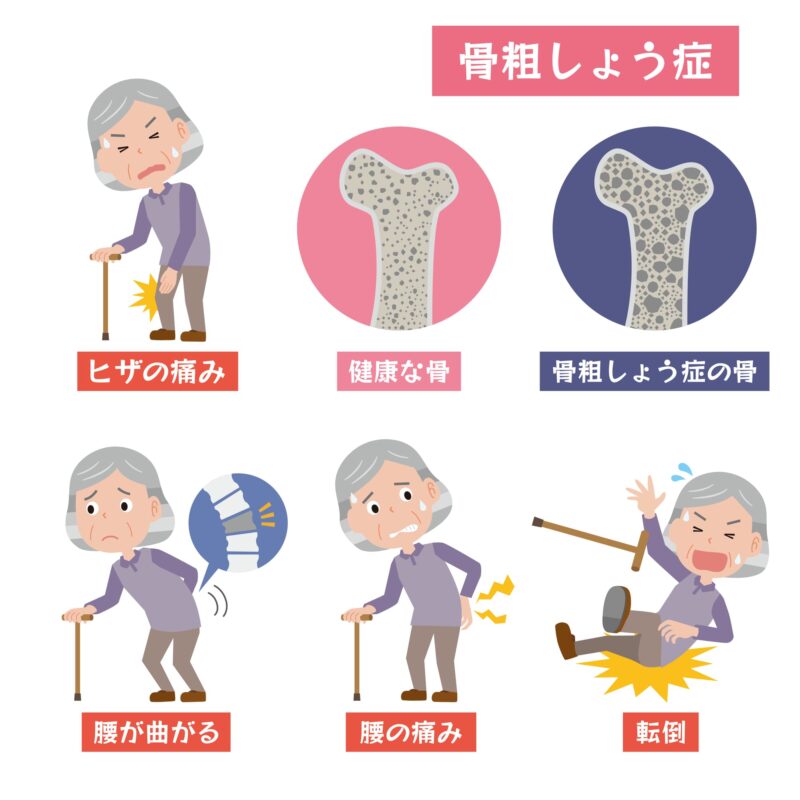

骨粗鬆症とは、骨の代謝バランスが崩れることで骨量(骨密度)が減る、または骨の質が低下することで、骨が弱くなり、骨折しやすくなる疾患です。

骨粗鬆症とは、骨の代謝バランスが崩れることで骨量(骨密度)が減る、または骨の質が低下することで、骨が弱くなり、骨折しやすくなる疾患です。

骨粗鬆症になると骨が弱くなるため、つまずいて転んだり、くしゃみをしたりなどのちょっとしたはずみで骨折してしまうことがあります。特に背骨や手首の骨、太ももの付け根の骨などが骨折しやすいとされています。

骨折が生じると痛みがあるだけでなく、背中や腰が丸まってしまったり、身長が縮んでしまったりします。

骨量は50歳を超えるくらいから減少していき、特に女性の場合は閉経を期に骨量が急激に減少するため注意しましょう。

日本には約1000万人以上の患者様がいるとされており、社会の高齢化に伴い患者数は増加傾向にあります。

骨粗鬆症検診を受けましょう!

骨粗鬆症の検診は、健康増進法に基づき、40歳から70歳までの女性を対象に、5歳ごとに実施されています。

骨粗鬆症は、症状がほとんど現れないことが多いため、患者自身がその存在に気づくことは難しいです。そのため、早期の予防や治療を実現するためには、骨粗鬆症検診を積極的に受けることが大切です。

当院では、骨粗鬆症検診に対応しており、DEXA(デキサ)法という検査方法で実施しております。

DEXA(デキサ)法

DEXAは、Dual Energy X-ray Absorptiometryの略称で、2種類の異なるX線を照射して骨密度を測定する検査方法です。

DEXAは、Dual Energy X-ray Absorptiometryの略称で、2種類の異なるX線を照射して骨密度を測定する検査方法です。

この方法は、超音波法やMD法、CT法などの他の骨密度測定法と比較して、最も高い精度を誇る検査として広く認識されており、腰椎、大腿骨にて測定を行います。

また、検査では撮影台に横たわるだけで痛みもなく、短時間で終了するため、患者様の負担が非常に少ないです。

骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症治療の目的は、骨密度の低下を抑え、骨質を改善し骨折を未然に防ぐことにあります。

治療の中心は薬物療法になりますが、食事や運動などの習慣も大きく関わってくるため、薬物療法だけでなく食事療法、運動療法も並行して行うことが大切です。

骨粗鬆症の治療薬

骨粗鬆症の治療薬は個々の患者さんの症状や進行度に応じていろいろな選択肢があります。

薬によって飲むタイミングや注意すべき点が異なりますので、用法・用量を守って使用しましょう。

骨粗鬆症薬は以下の効果を期待して使用します。

骨吸収抑制

骨の新陳代謝において古い骨を壊す「骨吸収」作用を抑制し、骨密度の減少を抑えます。

骨形成促進

新しい骨を作る作用である、「骨形成」を促進し、骨密度を上昇させます。

その他

ホルモンバランスを整える、Caの吸収を助ける、など

各薬物の特徴

ビスフォスフォネート薬

骨吸収の際に骨から破骨細胞に薬剤が取り込まれ、破骨細胞の働きを抑えます。

内服、注射などの形態があり、投与間隔も1日1回~数か月と様々な種類があります。

抗ランクル抗体

破骨細胞の分化や活性化に必要なRANKLというたんぱく質の働きを阻害することで破骨細胞の働きを抑え、骨吸収を抑制します。6か月に1回の皮下注射です。

女性ホルモン薬

女性ホルモンと同様の作用があり、早発閉経者の骨粗鬆症予防や閉経後早期の女性で更年期症状を伴う女性の骨粗鬆症の予防や治療に有用性が期待されます。

SERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター)

骨に対して女性ホルモンと同じように作用し、骨吸収を抑えます。

エストロゲンと異なり、乳房・子宮に対して女性ホルモンの作用を示しません。

カルシトニン製剤

破骨細胞にあるカルシトニン受容体に作用し、破骨細胞を抑制し骨吸収を抑えます。

主に骨粗鬆症による疼痛対策で使われます。

副甲状腺ホルモン薬

副甲状腺ホルモンを定期的に投与することで、骨形成を促進します。

新しく骨を作る作用がありますが、対象となる患者さんや期間が限定されています。

毎日や週2回自己注射するものと、週1回通院して病院で注射するタイプがあります。

抗スクレロスチン抗体

骨形成作用と骨吸収抑制作用の両方を有する新たな作用機序の薬剤です。

骨折の危険性が高いと判断された骨粗鬆症の患者さんに用いられます。

カルシウム薬

骨の構成成分であるカルシムの摂取を補います。

活性型ビタミンD

主にCaの吸収を促進し、骨密度の上昇を助けます。

ビタミンK

骨を形成するたんぱく質の活性化を助けることで、骨密度を上昇させる効果があると言われています。